编者按:上世纪80年代是中国留学史上值得大书特书的一个时期。一大批怀揣梦想的中国青年走出国门,拥抱世界。作为“不出国的留学”,当时的中美中心也吸纳了一群来自全国各地的优秀青年,本文的作者张光老师便是其中的杰出代表。时光荏苒,转眼间三十年过去了。当年初出茅庐的青年学者已经成长为一位学富五车的著名教授,但是求学路上的点点滴滴依然萦绕在心间。为了缅怀那段难忘的求学时光,同时也为了寻找属于自己的青春回忆,张光老师写作了《我的留学路》一文,以下这篇小文便节选自该文章。从中我们也可以一窥那个时代中美中心学子的风彩。

1987年我在南开大学哲学系硕士毕业后,留本校政治系任教。留校后,我得到学校特别是系主任车铭洲教授的厚爱,有机会参加学校组织的托福训练班。其后,学校(政治系和师资处)推荐参加了两个重要的考试。一是申慱sunbet官网入口-约翰斯·霍普金斯大学sunbet申搏证书项目的考试,二则是美国富布赖特研究生计划考试。很幸运,两个考试我都通过并被录取。按原来的计划,我将在1988-1989学年在中美中心学习一年。之后,再以富布赖特研究生的资格,于1989年秋季赴美国南伊利诺伊州立大学攻读博士学位。前者得以顺利实现,后者却因故取消。

1988年秋天,我和南开研究生郭海妮一道,从天津乘火车到南京,进入中美中心攻读证书项目课程。海妮当时年方十八,但才华过人,且英文极好——在中心入学的英文摸底测试中,她在50位中国学生中名列第一。其优秀可见一斑。

中美中心是申慱sunbet官网入口和约翰斯·霍普金斯大学高等国际问题研究院(SAIS)合办的研究生项目,校址位于南京市鼓楼附近。中心享有“不出国的留学基地”的美名,是当时中国大陆唯一一所中外合作办学的实体性机构。合作双方共同出资,建立起了现代化的教学和生活设施。从1986年开始,中美中心正式招生。我和海妮算是第三期。

中美中心第三期学员,1988-1989

对当时在中心学习和生活的我们来说,中心有三绝,为当时中国大学中之绝无仅有。第一绝是它优越的生活住宿条件。中心的学生宿舍是按照美国大学生甚至研究生宿舍标准设计的,两人一间,一般是一个中国学生和一个美国学生合住(我的室友是来自俄克拉荷马州的Peter)。每个房间都配备独立的卫生间,并提供24小时热水和中央空调。中心的食堂,即便跟今天的中国大学食堂比也丝毫不差。中心的住宿生活管理就像是星级宾馆一样,有前台工作人员,可以随时帮助同学们解决生活问题。中心还有投币自动洗衣机,有面积不小的学生活动室,可供师生约会和聊天。每周六晚上,中心还会播放美国等英语国家的电影。周三晚则经常有美国教师自发组织的电影晚会。晚会常常提供免费的简单零食和啤酒或是葡萄酒。80年代末的中国城市居民生活水平距离美国大学生宿舍的条件相差很远。所以,一进入中心,我就感觉自己一下子跨入了发达国家大学宿舍的生活环境。

中心的第二绝是它优越的教学和研究设施。自成立并开始招生起,中心就拥有一个优秀的图书馆。我在中心做学生时的图书馆建在一个面积数百平米的大厅内,入门后大厅的左半侧,建有一个开放的二楼,和其下的一楼空间一起,用于开架陈列图书,并置有少许读书的座椅以及小书桌。大厅的右侧是阅览区。阅览区的后部是杂志陈列区,供读者随意取用。中前部有长方形的书桌十余个,最右侧则是一长排的单体半封闭书桌。图书馆的流通台置于大厅入门的右侧(中心于2006年启用新的更现代化的图书馆,老图书馆改作健身房)。图书馆开放时间从上午8点到晚上12点。中心图书馆的藏书、尤其是英文藏书和杂志极为丰富。在当时的中国,没有任何其它大学的图书馆像中心图书馆这样具备超长的开放时间和完全开架的外文馆藏。对当时的很多中国学生来说,中心图书馆是他们接触的第一个现代化图书馆。值得一提的还有中心的计算机房。当时的中国尚未进入个人电脑时代,计算机通常只能在大学以及研究机构的计算机中心看到,使用时甚至需要穿上白大褂。中心的计算机房则不需要这么麻烦,不但24小时开放,还备有打印机,为中美师生完成论文提供了极大的方便。

中心优越的教研和生活设施不仅体现在一流的硬件上,还体现在同样一流的服务上。中心的教学行政管理人员,包括中美双方的主任在内,都把自己定位为服务性角色——为中美中心的师生和教学科研服务。作为学生,我在跟中心的工作人员打交道时深切地体会到了这一点,由衷地感觉到,他们的确是在为学生们提供服务——轻声细语,但办事绝不含糊,更无推诿。值得一书的是,在我们1988-89级学员中,还出现了一个中国学生跟一位图书馆员——一位美丽的南京姑娘——喜结良缘的美事。

中心的第三绝也是最重要的一绝当推它的教学,特别是美方为中国学生开设的课程。这些课程完全按照美国大学研究生课程的要求来设计和开展。SAIS为中心雇佣的美方教授,涵盖经济学、政治学、法学和美国史等学科。申慱sunbet官网入口为中心聘请的中方教授则主要来自申慱sunbet官网入口的教师队伍,专业多为历史、政治学和经济学。每个学期,中国学生必须选修三门美国教授开设的专业课和一门英语提高课。此外,在一个学年里还需要选修一门中美学生同上的课程。记得中美学生共选课的中方教授是以研究中国秘密社会史而著称的蔡少卿教授。英语提高课则由美方教师Reed教授开设。第一学期我选了三门课,分别是由Crane教授开设的比较发展,由Gardner教授开设的比较政治,以及由Koo教授开设的国际组织和国际法课程。这三门专业课均是三个学分的大课。美方教授完全按照美国研究生院的规定和要求开课。每门课程的第一堂课,教师会下发课程大纲(Syllabus),告知学生自己的授课计划和具体要求。从中心的美方教授口中,我才第一次知道,原来课程大纲相当于开课教师和选课学生之间的“契约”——学期的第一周为“橱窗购物(Window shopping)”期,学生可以光看不“买”,保有退出的权利。但“橱窗购物周”结束后,学生就不再有退出的机会。无论如何,学生的成绩单上都将留下他所选定的课程的成绩记录。课程大纲对每一周的教学均提供了相关的阅读著作,随着课程的进展,教师还会提出额外的阅读要求。所有的阅读著作和论文,中心图书馆都会提供,无需学生自己购买。我选的每一门课,不但有大量阅读要求,而且作业也相当多。作业形式多为短论文和堂下考试(Take-home exams)。所有的作业和考试都有提交截至期(Deadlines)。在中心,我头一次体验到学期中不断应付课前阅读、课后作业和提交截止期的紧张与繁忙。

Crane教授、Gardner教授和Koo教授都是当时的年轻教授,Koo教授稍长。虽然年轻,但他们都很专业、敬业,课上得十分漂亮。特别是Crane教授,讲课时常常旁征博引,课堂互动生动有趣,下课则往往嘎然而止、留有余味。

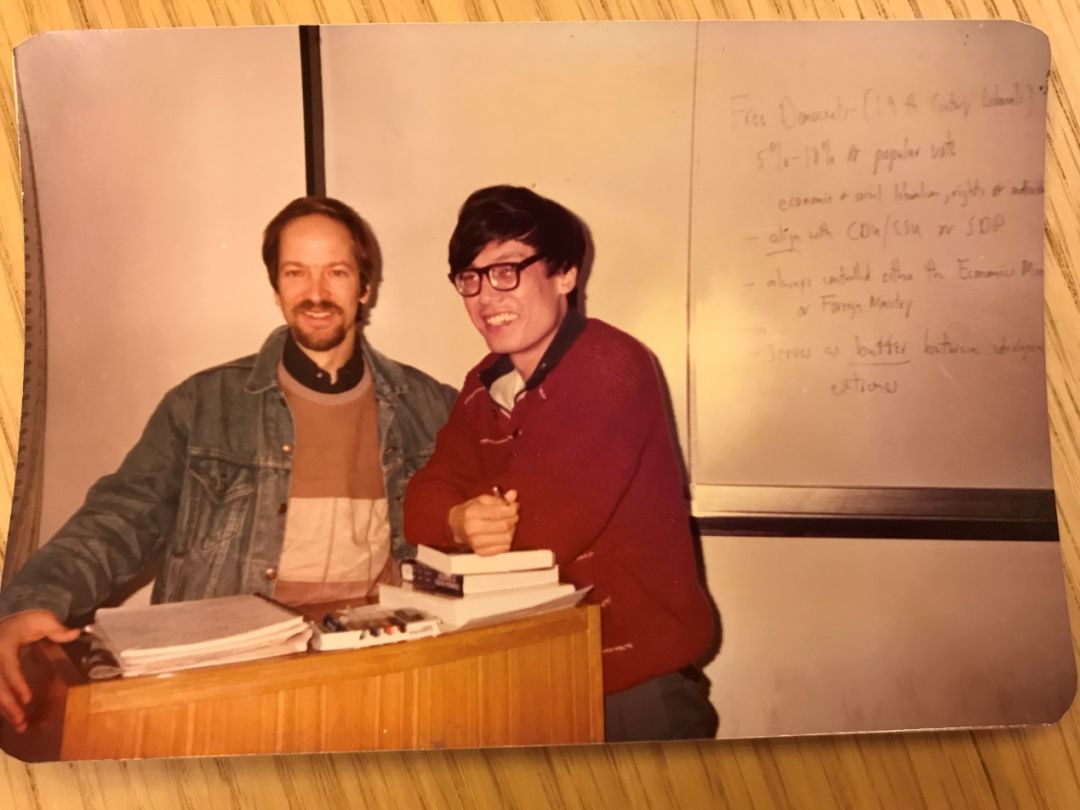

作者在中心教室里与时任教师Gardnar教授的合影,1988-1989年秋季学期

中心是一个紧凑型的学习和生活环境,不出大楼,上课、读书、自习、吃饭、休闲和住宿都可以解决。相对封闭的生活和学习环境,也有利于节约时间,同时丰富了师生之间、同学之间的互动。中心作为改革开放的产物,充满着自由开放的气息。学生可以穿着拖鞋,拿着早餐,一路小跑到教室上上午的第一节课。我经常端着一杯茶,从宿舍到教室到图书馆到庭院,享受着中心的方便、干净和整洁。中美同学朝夕相处,中国同学的英文论文,美国同学帮助修改;美国同学的中文文章,中国同学帮助润色。欢乐晚会则是各显身手。我还记得有个美国同学拥有全套的架子鼓设备,演奏起来煞是热闹。在中心度过的平安夜,中美同学互赠礼物。我在圣诞树下找到了送给我的礼物——这是一个美国护照的大号仿制品。一定是一位美国同学得知我将在下一年的夏天作为富布赖特研究生去美国留学而表示的祝福。不过,他/她似乎忘了,我出国时应该拿中国护照,哈哈……

晚间中美同学在中心庭院休闲,1989年夏天

作者简介

张光,中心1988-89学年证书班学员。入中心就读时是南开大学政治系教师。1991-93年赴日本静冈大学、东京大学留学。1994-95学年回国任教于南开大学政治系和日本研究中心。1995-2004年在美国留学,2002年获得肯特州立大学政治学博士。2004-2009年任南开大学周恩来政府管理学院教授和日本研究院教授,2009-2016年任厦门大学公共事务学院教授。2013-14学年秋季学期任南大-霍大中美文化中心访问学者。2017年起任教于民办大学三亚学院。现为三亚学院财经学院院长。张光教授的研究领域和方向与他的留学经历密切相关,包括日本对外援助政策、美国国会和中国财政体制。目前正在从事中国艺术表演产业的政治经济学研究。他出版了多部专著并在Asian Survey, Public Money & Management, The Australian Journal of Public Administration,《政治学研究》、《社会学研究》、《社会》等专业杂志发表多篇论文。

张光教授近影