“心”路历程 | 一座图书馆的“不惑”之年

开栏的话:

自1986年建立,中美中心已经走过了近40年的发展历程,将在2026年迎来四十周岁的生日。年近不惑,中美中心的独特气质越发成熟。

40年来,来自约40个国家和地区的3700余名学生从中心毕业,他们广泛活跃于世界舞台,在各种双边与多边场合发挥着桥梁纽带的作用,他们说,最怀念的是这里浓浓的家的氛围。

40年来,中心盖了新大楼,从只有证书班到加设硕士项目,不变的是迄今在中国仍独一无二的运行模式——中外学生共同学习生活、中外教授联合执教、管理制度与国际教育体制接轨。

40年来,不论师生之间,还是中外学生之间,都处处互相关怀,心心相印,这既是中美中心多年沉淀下来的传统,也是一代又一代“中心人”自发的传承。

即日起,中美中心开设“心”路历程栏目,寻找中心独特的标签,挖掘中心一路走来的故事,讲述近40年来中心的变与不变。

自建立之初,中美中心就有一座特殊的图书馆。

在体量上或许比不上大型综合图书馆,但主题聚焦、功能齐全、体系完备。申慱sunbet官网入口与约翰斯·霍普金斯大学共同为这座专业图书馆添砖加瓦,分别提供优质的中文与英文书刊与电子资源。这是一座让一代代中心学子都倍感骄傲的图书馆。

进入数字时代,当人们已经习惯“即时获取”的阅读方式,中心图书馆的存在对于师生们来说意味着什么?

四十载春秋,对于一座图书馆来说,既是日复一日的坚守,也意味着紧跟时代的求变谋新。

四十,不惑,这座图书馆心中的答案越发清晰。

图书馆一角

从一间屋子到两层楼

中美中心自筹备建设之初就有图书馆。1986年中心迎来第一批中外学生,那时的图书馆还是西楼一层的一间屋子,面积仅400平方米。到了2006年,十层高的新教学楼落成,图书馆便搬进了新楼的三四层,现有面积近3000平方米。

到现在,中美中心图书馆已经拥有中英文藏书共14万多册,期刊报纸超400种,可获取利用的国内外数据库资源达上千种,是中国国内国际关系领域馆藏最为丰富的专业图书馆之一。

中英文书刊各占一层楼,数量与主题基本一致,聚焦国际政治、国际经济、国际法、历史文化、能源资源与环境、中美研究等领域,所有图书均开架阅览。

中心1988-1989学年证书班学员、后在南开大学与厦门大学等高校任教的张光教授曾在回忆中心的文章中写道,“在当时的中国,没有任何其它大学的图书馆像中心图书馆这样具备超长的开放时间和完全开架的外文馆藏。对当时的很多中国学生来说,中心图书馆是他们接触的第一个现代化图书馆。”

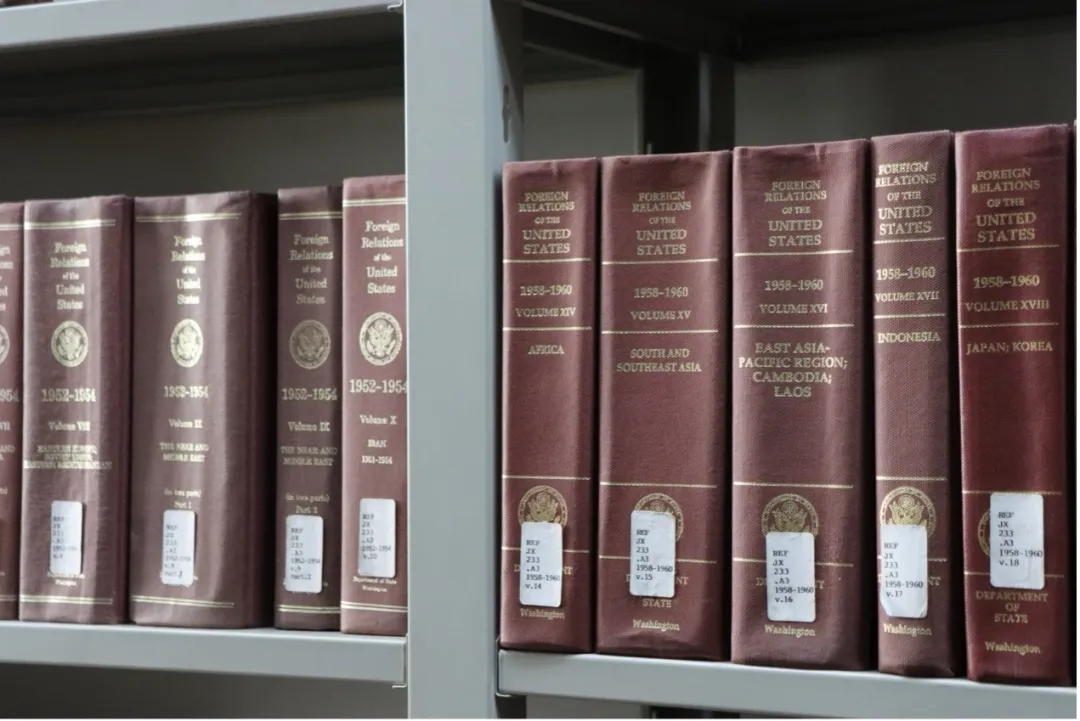

最为中心人所称道的是一套《美国对外关系文件集》(FRUS)。这套由美国国务院编选出版的解密档案,从1861年开始出版至今,是国际关系研究的重要史料。中美中心图书馆收藏了四百多册《美国对外关系文件集》,国内很少机构有如此完整的纸质版收藏。

《美国对外关系文件集》

可以说,有不少来中心上学与访学的学者就是冲着这些书去的。中心第一届学员、曾在中心任教的任东来教授说过,像众多被中心“惯坏了”的同学一样,当时从中心毕业后,感到一切都不方便。“对我来说,特别是缺乏论文所需要的基本材料《美国对外关系文件集》。”任东来教授曾在写给中心的文章中提到,这让他决定毕业后再以访问学者的身份重回中心做研究。

走过了近40年,图书馆见证了一代又一代专家学者为增进国与国之间了解与信任所做的努力。

拾级而上,步入中心图书馆,迎面的流通台后便是鲍大可教授(A.Doak Barnett,1921-1999)捐赠的私人藏书。著名中国问题专家、霍大高级国际问题研究院(SAIS)教授鲍大可是美国当代中国学的开创者,曾在20世纪60年代推动美国各界反思对华政策,主张与中国建交。

鲍大可教授捐赠图书

许多图书馆会把名人赠书集中摆放在一处,但中心图书馆把鲍大可赠书中的一些珍本放在阅览室,师生们可在馆内阅读;其他的则按门类与普通图书一起放在书架上,可供外借,让这些宝贵资料得以最大化地发挥效用。

鲍大可为中美关系走向正常化做出了公认的历史性贡献。在他去世后,他的家人把这些藏书专门赠予中美中心,鼓励新一代致力于国际问题研究的年轻学者们,也让鲍大可的中国情缘以另一种方式延续下去。

紧邻鲍大可赠书区的是史蒂文·穆勒(Steven Muller)阅览区,也是中心图书馆最受欢迎的角落。在这里,靠窗摆放着几组软沙发,阳光透过落地窗斜斜地洒在书页上,还有窗边舒展着叶片的绿植陪伴阅读。

在20世纪70年代中美关系缓和的背景下,时任南大校长匡亚明与霍大校长史蒂文·穆勒开启了两校跨越太平洋的交流与合作,这才有了后来作为中国改革开放后第一个中外合作办学机构的中美中心的建立。

在新教学楼建设时,为了向中美中心的奠基者之一致敬,这一阅览区以穆勒老校长命名。

穆勒阅览区

不仅是图书馆,更是......

在很多中心学子看来,图书馆是中美中心基因里不可或缺的一部分。中心专业与严谨的学术氛围,以及对不同文化、不同视角的包容与尊重,都在图书馆得到了最直观的展现。

虽然很多纸质书已有电子文本作为代替,就连之前难以在其他地方找到的《美国对外关系文件集》,现如今也成为公开的电子资料,然而,只要有心寻找,总能在中心图书馆的书架上发现新的灵感与思路。

学生在中心图书馆学习

在中美中心国际政治教授石斌看来,中美中心图书馆和一本好字典异曲同工,不在于容量大,而在“查得率”高,在一个有限的容量里最大限度地满足了师生的一般需要。“数字化信息与纸质版图书各有各的功能和优势,这取决于具体用途或读者的‘用法’。”他说。

2024级证书班学生吴俊豪(Edward Witte)就尝到了利用纸质书的甜头。“记得我在为一门课查资料时,在图书馆找到了一本几十年前出版的关于一位美国驻华外交官的罕见书籍。中心图书馆竟然有这样一本书,让我很震惊,也觉得很了不起,后来这本书在我的研究中发挥了大用场。”

“真的要好好感谢照顾这些珍贵书籍的图书馆员。”他说。

图书馆护书,是一项需要长期投入的细致工作。每年六七月,南京进入梅雨季节,空气湿度增大。为了避免一些书架上年岁已久的书本受潮,尤其是很多册“百岁高龄”的《美国对外关系文件集》,中心图书馆的工作人员会把这些书拿下来,放在通风与光照更好的走廊一侧。这正好应和了中国古代的“晒书”传统,又构成了图书馆的一大人文景观。

中心图书馆的分区功能针对不同读者的需求,有的地方活泼,有的则肃穆,大家都能在图书馆找到让自己感到舒适的地方。

“无论我是在安静的角落里做作业,还是与同学随意交谈,图书馆都能帮助我在向内专注与向外连接之间达到平衡。在图书馆,我能建立有意义的关系,与同学在项目上合作,这些都让我更加融入中心社区。”2024级硕士班学生石坚(John Steinmetz)说,“我发现自己经常来这里,不仅是为了学术,更是因为这是一个让我感到舒适和参与的空间。这确实是我在中心学习经历中的重要组成部分。”

阳光照进图书馆

图书馆四楼设有三间研讨室,还有一间写作中心,每周一到周四,都会有中国或国际学生在那里值班。由于中心自建立之初就以目标语言教学模式为特色,中国学生由美国教授使用英语教学,国际学生则由中国教授使用汉语教学,写作中心的设置是为了让同学之间互相帮助润色文章,精进语言表达能力。

硕士一年级学生叶梦洁(Alexandra Yarashevich)曾在写作中心做过一学期的学生助理,因此对中心图书馆特别熟悉。

“在写作中心,我经常背对着窗户坐在沙发上看书,等待着有需要的同学出现。中午的阳光最适合阅读,伴着阳光,我一本本读完了从图书馆借阅的关于国际关系、环境政策、科技和文学的书籍。”叶梦洁说。

是图书馆,却又不仅仅是图书馆。在新的时代背景下,师生们与图书馆的故事仍在不断续写着新篇。

“自始至终,图书馆的氛围感难以被取代。在稳重的书架与淡淡的书香之间,读者们能找到一处心安神宁的空间,静静地读书和思考。”中心图书馆馆长荣方超说。

摆满书的书架

回归初心

年近不惑,中心图书馆也时常感到困惑,师生们对于纸本图书的借阅需求不再像之前那样强烈,海量的学术资源在电脑上触手可及。图书馆站在时代的岔路口,脚步该往什么方向迈呢?

除了提供图书与期刊报纸之外,中心图书馆也在不断适应新的变化,提升服务水平。

一方面,为教学科研提供支持。

每学期,图书馆都会根据中美双方教师指定的课程阅读书目收集相关资料,以纸本和电子资源互相补充的形式供学生们使用。近年来,图书馆不断增加电子资源的比重,方便更多的同学在线阅览或下载。

“只要是老师们在教学大纲上列出来的文章和书籍,中心图书馆的工作人员们都会尽力去找。”参与教学参考资料服务工作的张雯喻说,“如果馆藏里没有这本书,我们会申请购买新书入藏。一些难以获取的外文电子书刊使用权等问题,在我馆与霍大图书馆沟通之后,也得到了解决。”

另一方面,指导学生高效获取资源。

在中心学生入学后的第一周,图书馆会对学生们进行使用各类资源的培训。到了春季学期,图书馆还会在中心教师开设的硕士生学位论文准备课上,细致深入地讲解利用图书馆资源进行论文写作的方法。

“作为中美中心的学生,我深切感受到图书馆资源的丰富与使用的便利。图书馆很好地满足了我在课程阅读、写作业和学术研究上的各种需求。”2024级证书班学生李云逸说。

为了迎接中心成立四十周年,图书馆还在策划中心学术成果展,计划把中心历届优秀硕士论文与中心教师的学术成果整理收集,并做成长期的学术展览。

其实,图书馆更多的工作在同学们的视野之外。所有中英文书刊到馆后会立即进行加工和编目,在新书架上陈列一到两周后即放入大书架。图书馆开放时间最晚至半夜12点,流通台的3位工作人员三班倒地工作,确保不论早晚,当师生们最有需求的时候,图书馆的大门都是敞开的。

时代在变,师生们来去匆匆,但中心图书馆一直在这里,放得下一张安静的书桌。

图书馆流通台

其实,哪怕带着疑惑,前路有待探索,脚下的步伐仍然很坚定。

“数字读物与纸质读物的关系,至少目前还没有确切答案,因为这不仅是一个技术问题,也是一个事关人类‘智识’深化与人文传承的哲学问题。”石斌教授表示,“智识”不只是单纯的知识,涉及人类的才智与见识,包括智慧、知识、经验、理解能力甚至价值判断与选择能力。

人们一般认为,教育的主要目的不是灌输知识、传授技能,培养出工匠与“螺丝钉”,而是为了养成“人格”,进而改善人类的生存状态。其实,每一次科技变革都会迫使人类重新思考“技术与人文”的关系问题。

“就此而论,中心图书馆的建设和发展当然要与时俱进,努力应对信息化、数字化时代的各种新挑战。在继续保持和增强专业性、实用性功能的同时,还可以适当拓展读者的人文阅读范围。”石斌说。

“求变与坚守,缺一不可。”荣方超表示,中心图书馆的发展始终要面向师生,以向师生提供文献保障和信息服务为立足点,在空间、资源和服务等方面不断探索,助力中心学术与人文环境的持续提升。