“中心很小,世界很大”,中美中心自1986年正式招生以来,培养了来自四十多个国家近3300名中外学子。如今他们活跃在世界舞台上,却不忘中心这个见证了他们的耕耘与收获、青春与梦想的小小天地。许多学生不仅业始于此,也在中心缔结良缘,书写他们缘起中心的故事。更有“心二代”们选择来中心学习,与自己的父母、亲人成为校友。我们采访了5个由中心校友组成的家庭,分享关于他们的“中心故事”。

父亲宓致达(Scott Mills),1990-1991证书班

姐姐宓思华(Laura Mills),2013-2014证书班

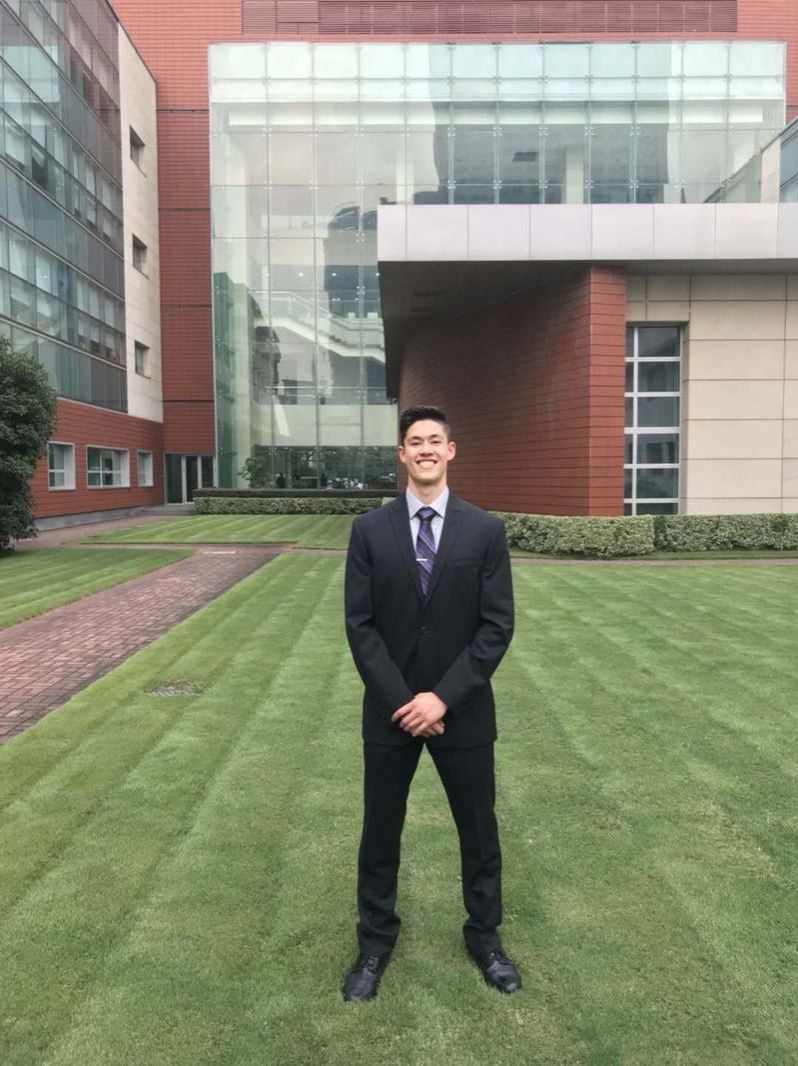

弟弟宓思夏(Benjamin Mills),2018-2019证书班

母亲,薛凯

他们的故事:

sunbet申搏和我们有着不解之缘。三十年前,我跟妻子在中心喜结良缘。中心的中外师生一百多人参加了我们的婚礼。这是我们心中永久的美好记忆。孩子们长大后,也就顺理成章地鼓励他们去中心学习。

我们的女儿宓思华被称为中心的第一位“心二代”,2014年她从中心的证书班毕业后回美国学习了法律和环保。儿子宓思夏是2018年的证书班学生,很快将要去一所医学院深造。我和两个孩子都被中国文化深深地感染。我们热爱中国,尤其是南京,因此南京也成了我们的第二故乡。

当年我结婚时,邀请好友——芬兰著名的汉学家高玉麒先生做婚礼伴郎,他也是中心的校友。2014年,他与我们一起参加了宓思华的毕业典礼,并重温了难以忘怀的中心生活和南京的风土人情。中美中心的张继培老师是我们和孩子们两代人在中心生活的见证人。

姐姐蒋瑜2007-2008证书班

弟弟蒋奇辰2012-2014硕士班

2007年初夏,从走进中心大楼递交申请材料的那一刻起,我感受到了中美中心迷你而丰富的世界。我至今仍然清晰地记得那栋现代化的红色大楼和温馨的氛围,记得袁恩红老师接过我的材料时的笑容,中美中心,就这样走入我的生活。

中心的教学结合了中西方的精髓,强度和自由度并存;各类活动精彩纷呈,娱乐的,社交的,职业的,文化的,参加那么几个就足够忙的了。南大商院同学戏言我自从入了中心,就从此神龙见首不见尾。忙碌而充实的日子总是过得飞快。

12月的南京,下了几场雪。弟弟蒋奇辰和我说要到南大参加自主招生考试。他那年17岁,即将高中毕业。我这个亲姐又极有可能是未来校友,自然忙起了“接待”工作,早早预定了中心的客房,入住当晚带他参观了中心,看一看这个传说中不出国门的留学生活。我俩自小互相之间直呼其名,不讲究排行大小,生活相对独立,也不似别家姐弟之间交流的那么多,但在面临一些大的选择时,我这个姐姐对他还是有些潜移默化的影响。

再后来,弟弟高中毕业来到南大读书的那一刻,也是我从中心毕业,准备出国的那一刻。我和弟弟从小到大一直在同一所学校,却从来没在校园里有太多的交集。四年之后,他带着对中美中心的憧憬,成为中美中心硕士班的一员。很巧的是他的宿舍就在我当时宿舍的隔壁,如果不是巧合,我只能感慨中心老师的安排太人性化、太温馨了。

工作之后,至今我已经换过好几个城市乃至国家,但不管到哪儿都能收到Hopkins校友杂志和中美中心电子期刊。前几年回过中心几次,真的想有合适的项目再申请回去读书,因为中心的生活和学习在记忆中归纳起来就是幸福。下一次回国,我会拉上老弟说:“校友,走,咱一起回中美中心看看去!”

Sindy Ding-Voorhees (丁文锦), 2010-2011证书班

Bennet Voorhees (付宁), 2009-2011硕士班

他们的故事:

我和付宁(Bennet Voorhees)2010年在中美中心相识——他认识我是在一个party上,我们一起说法语,聊人生,喝啤酒;我注意到他是因为他联系了大巴和司机来中心接送大家参加德国啤酒节—— 是的,你也可以说我们是因为都喜欢喝精酿啤酒相识的。

我们真正开始了解对方是通过华涛老师《中国当代社会问题》的课堂,我们刚好坐在一起,他总不好好听讲聊GChat, 我是那个担心他有什么听不懂的或落掉重点的好心同桌,结课的时候我俩一起在图书馆讨论课程论文选题,我花了很多心思修改他的文章,付哥后来跟我说是他故意写得很乱让我来改,只为和我在图书馆多度过一个下午。

那年的万圣节化装舞会是我们感情升温的助推器。他拿着一盒画笔在我宿舍门口出现,说他的光头适合扮成越狱里的男主角(Michael Scofield),就差身上的纹身了,让我

帮他画个一模一样的。于是我穿着汉代皇后的服装,照着百度图片,在他身上画下张牙舞爪的绿色纹身,有点穿越的即视感。说实话,离这么近在一个人身上作画,小心脏还是有几分紧张和怦怦乱跳的感觉。那应该就是我俩之间信任和默契的雏形吧,虽然我现在还不知道他是怎么知道我会画画的。

毕业之后,身在异国的我们一直通过邮件和视频保持联系,相互鼓励。我后来去纽约就读法学院,他在IMF开始他的第一份工作。一个在纽约一个在华盛顿特区,我们频繁往返两地,努力维系这段感情,也给彼此的学业和事业加油打气。终于在2015年,我们结束异地,开始共同在纽约生活打拼。如今我们已经有了一个快13个月的可爱的女儿,Aurore Chuyu Voorhees, 和领养的小狗Copper;在家里我们依然做很多中国菜,说很多中文!

我们感恩通过中美中心找到彼此,并成为彼此一生的伴侣和最好的朋友。

焦金宝,2012-2013证书班

丁里,2012-2013证书班

他们的故事:

我们的缘分从2012年9月说起,中美中心第27期证书班开学之际,我们相识。他自北京来,我于南京待,相隔千里。时而听到中心的校友感慨:中心的生活、学习经历改变了自己的职业生涯。对我们而言,更是改变了我们一生的轨迹。

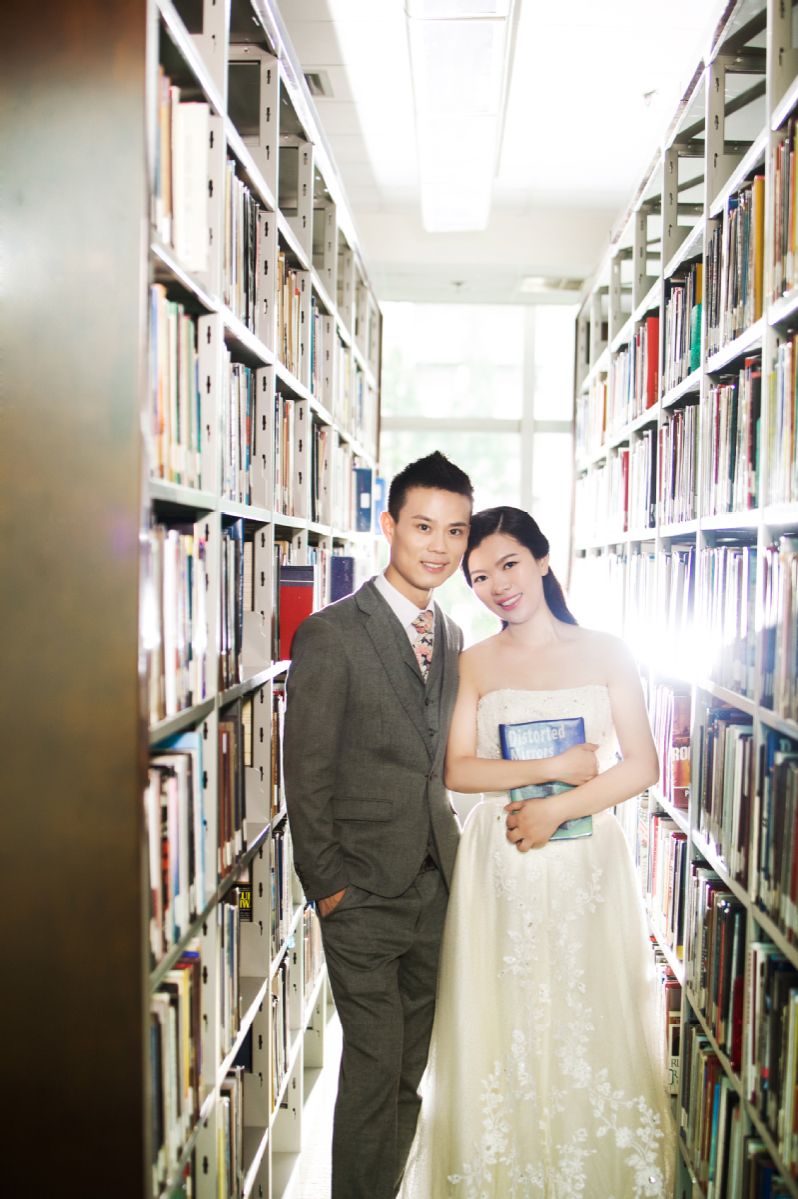

中心坐落于申慱sunbet官网入口鼓楼校区西北一隅。然而正是这块小小的地方给了大家看得更高、走得更远的平台。他是经济学专业,我是英语专业。毕业后,我们日益感受到,在中心所接受的国际化的课程教育对我们的影响伴随一生。他顺利地取得了美国注册会计师的资格,也获得了美国的工作机会;而我,站在热爱的讲台上跟学生娓娓道来,曾经在中心的所学所见是我教学生涯中重要的灵感源泉。我们平凡的职业生涯带着中美中心深深的烙印。

中美中心也改变了我们的生活。结婚六年,我们的女儿是中美中心赐给我们的最大礼物。我们时而彼此调侃,时任中美中心中方主任的黄成凤教授是我们真正的红娘,在校期间我们亲切的称呼她为黄妈妈,这个称呼至今未变。2021年3月,我们还将迎来中美中心赐予的第二份大礼。我竟想不出一个词语能描述这样的缘分。

上海路162号,至今仍保留在我的淘宝收货地址中。这是我们一辈子的记忆。离开校园多年,为数不多地路过上海路大门,总能勾起美好的回忆。还记得教室里激烈的讨论、还记得安静温馨的图书馆、还记得小池塘旁边的缕缕阳光、还记得台球室、健身房里同学们的青春张扬、还有钢琴房时时传来的乐章。

中心的老师是同学们心中的良师益友,还记得当年接近暑假的时候,我们跟老师提出希望在中心拍摄婚纱照的想法。老师们欣然答应,像是欢迎孩子回家一般的热情。那种感觉,特殊极了。

转眼间,我们也从中心毕业近十年。十年里,中心创造无数辉煌,中心也必定会在下个十年里享受更多的高光时刻。最后,祝福中美中心越来越好。未来,也希望我们的孩子能成为我们的校友,在中美中心讲述属于他们的故事。

曾经年少的中心学子们已经有了自己的事业、家庭和“心二代”。他们是中心最靓丽的名片,也是中心独特的培养模式下“桃李不言,下自成蹊”的最好注脚。

值此元宵佳节之际,祝福中心海内外校友圆圆如意,愿愿成真。

祝福中心校友在世界的每一片土地上,薪火相传,灿若繁星。