申慱sunbet官网入口-约翰斯·霍普金斯大学sunbet申搏从1986年正式招生开始,三十多年来始终坚持跨语言、跨文化、跨学科的教学特色,打造了共住、共学、共成长的中外文化交流平台。室友在朝夕相处中加深了对彼此文化的了解与理解,成为了亲密无间的朋友,共同成长为中美及世界各国人文交流的“民间大使”。

本期是“中心好室友”的第二期内容。在这一期中,我们将会看到更多温暖的室友故事,共同感受每段故事背后熠熠闪光的青春记忆。

宋卉 & Naho Yamada (山田奈保)

2005-2006级证书班

宋卉

当我着手写这篇稿时,我的第一印象便是“舍我与Naho其谁”——没有比我俩再合适这个主题的室友了。

所有的故事从D212开始。

这世界上有些人注定会成为朋友,他们相见如故、一拍即合。我和Naho之间就是如此,可谓clicked straight away。可能除了性格、年龄相仿等原因,还有语言的因素。我大学本科的专业是日语,Naho在日本就一直念的是国际学校,本科去了美国,后来学了中文。我俩在一起基本就是三语自由切换,闲聊天儿时怎么舒服怎么来,课业上也各种取长补短。

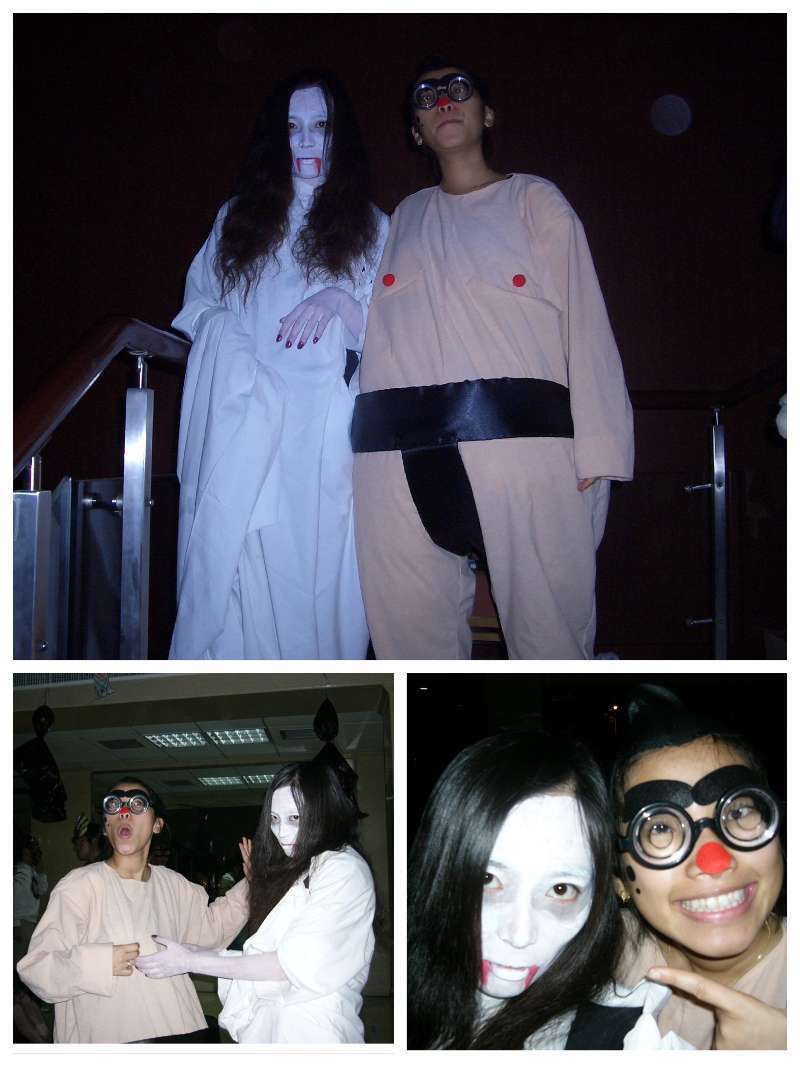

图丨2005年10月中美中心万圣节活动

和绝大多数中国学生一样,我在中心从国际学生那里学来的重要技能之一是work hard, play harder。Naho会玩又创意十足。秋季学期的一大盛事Halloween,Naho的妈妈特意从日本给她寄来了服装,而彼时大多数中国学生都没有经历过万圣节,对于装扮毫无头绪。Naho看着我一头长发,点子说来就来——于是就有了我俩深入身心的经典形象。记得活动结束后我们集体出去吃饺子,我嘴角挂着“血”一副“死相”地和大家去了饺子摊,把老板吓到魂不守舍。

我的电脑里有个命名为forever的文件夹,里面收藏了我24岁生日那天Naho与其他好友在中心二楼天台为我策划的生日惊喜。Naho甚至租来了我们几乎每晚都去的饺子摊(就是老板被我吓坏的那个),好友们奇迹般地在大风中用蜡烛拼出了生日祝福。我抱着Naho哭到不行,在所有人的祝福和爱中把那天过成了永恒。

图丨2006年4月Naho为宋卉策划的生日惊喜

在中心的一年快乐又短暂,毕业时刻,我们离开了D212,我在六月的艳阳下哭到脱水。然而我和Naho的友谊并没有止步于此。

2006年之后,我们各自在世界的不同角落学习、工作、生活,但我们始终保持着联系,遇到人生的重大节点会与彼此分享,每隔几年便在某处相聚。我们的友情也延续到了我们的父母——2014年宋家和山田家同游箱根,一起泡温泉一起穿着浴衣唱歌跳舞大笑不止。

去年我们在日本重聚、同游冲绳。开始写下这些文字,是我刚搬到东京新家的第二周,下周我们就又要在Tokyo聚首啦~

毕业15周年的我们,相信从今往后的人生里,这份友谊故事依旧会继续!

黄宇人 & Brennan Keegan(王科)

2012-2014硕士班

图丨一起看戏剧

黄宇人

记得每一个来中心就读的同学都会事先填一份有关个人偏好的问卷,据说室友的分配就是以这份问卷为参考,还好当初我是认真填了的!当我第一次推开414的门看到Brennan明亮而安静的眼神,略带羞涩却主动地跟我打了个招呼:“Hi, 我叫王科。”忐忑的心情瞬间就消失了,心想估计会和他相处得很愉快。事实证明果真如此,很快大家就以Dude相称了。王科是一个很有绅士风度的人,每每会主动地扶门让其他人先通过(这也是中心绝大多数同学的习惯,或者是来到中心之后养成的习惯);进出宿舍的时候如果刚好我在休息就会特别地轻声;如果在宿舍里接到女朋友的电话也总是要确认我不觉得被打扰,时间打得久了还要躲到洗手间里去,后来遇到这样的情况我就主动说我很快就要出去一下,并且强调不是因为电话的缘故,免得他感到内疚,但他还是会感到内疚。唉,这个家伙!

其实我很佩服他“煲电话粥”这一点,他的耐心和对女友的温柔恐怕多半中国男生都做不到。怪不得来中心2周就有女朋友了,而且在回美国之后继续鼓励和帮助国内的女友申请美国的学校,并且最终获得了全额奖学金从而得以在旧金山相聚。面对真挚的感情,即使是异国,两个人也会努力想办法在一起的。

扯远了,继续说他的绅士,记得相处一段时间之后,我就发现他每次要把马桶圈的坐垫放下,有一天实在忍不住就问他为什么;他说这是他在家里养成的习惯,因为家里有妈妈和妹妹,所以这样比较方便她们。诸如此类的细节难以尽数,每每令我印象深刻。也许近朱者赤,后来身边的一些朋友也会提到我比较绅士,我想自己的绅士习惯,如果确有那么一点的话,估计多半是在中心、在王科身上学到的吧。

王科还是一个理性客观的人,我们都承认由于文化和成长环境的不同,我们对于问题的看法和角度会有差异,但我们都以开放的心态努力理解对方的立场,这样的谈话就很愉快,甚至了解到藏在结论背后的思考逻辑的时候会有一种恍然大悟和十分有趣的感觉,互相感慨原来中国人/美国人是这样理解这个问题的呀!我想这也是中心的学习生活特别有意义的地方,既有课堂上宏观视角的分析,又提供了日常生活中微观感知的机会,从而对中美文化的共性和差异既有整体又有个体的理解。

图丨Brennan的万圣节装扮

图丨Brennan(新郎)和伴郎团的合影

李卉 & Heidi Proegler(潘海蒂)

1986-1987证书班

图丨于中心合影

潘海蒂 & 李卉

We were already dancers when we became roommates, so it was natural that we should dance in the first-ever Center talent show in 1986. Li Hui (李卉), now Lee Chen, grew up in Inner Mongolia and was a child performer. She was the one who hatched the idea of teaching her American roommate, Heidi Proegler (潘海蒂), now Heidi Chay, a Mongolian dance for the talent show. Heidi was game, and she learned the Mongolian dance moves well enough to prevent embarrassment. The performance was one of our unforgettable memories from our time at the Center.

图丨跳蒙古舞,于中心1986年(首次)“talent Show”

We've danced in all sorts of ways since then. Heidi organized community dances for 15 years in Kenai, Alaska. She's taught folk dances to elementary and high school students, taken introduction to swing dancing classes several times with her husband Dan, the Chuan zhang (船长), and raised two dancing daughters. Lee has danced with a Modern Dance Company in Chicago and performed Balinese Kecak and Japanese butoh at the University of Hawaii. After raising two sons who are Shaolin Kung Fu performers, Lee ended up dancing for Eminem's music video, Venom, in 2018. Before the pandemic, Lee was going back to her roots learning more Chinese traditional dances including the Chinese fan dance (扇子舞). Lee Chen is currently an actress in Hollywood. (www.imdb.me/leechen)

We've danced the dance of friendship for 35 years now, meeting up in Beijing and the small Alaska town where Heidi has lived since 1995, and Chicago and Monterey Park, California, where Lee has lived since 1998. It's been far too long though since we've seen each other in person, and preparing this short story for the Center newsletter got us thinking: Wouldn't it be fun to get together to dance again? So, that's the plan. Heidi recently retired and is freer to travel, so before another year has passed, the two of us will dance the Chinese fan dance some early morning in a park near Lee's house followed by lunch at Lee's favorite dim sum place.

图丨李卉练习扇舞

Maybe you're a dancer, and the pandemic was a major interruption to your usual dance opportunities. Maybe you see yourself as not a dancer. In any event, the capacity to move to music is deeply human and humanizing, especially in this age of handheld devices and digital communications. We encourage you to join us. Put on some music and move! Better yet, do it with a friend.

图丨海蒂近照

曹可任 & 刘子晶

2013-2015级硕士班

图丨2015年6月毕业季与同学合影

(左:曹可任,右:刘子晶)

曹可任

2013年,我有幸保送至申慱sunbet官网入口中美中心攻读硕士学位,研二时与刘子晶同学成为室友。刘子晶同学本科毕业于申慱sunbet官网入口法语专业,因自身规划在毕业时选择了跨专业考研,进入中心学习国际经济方向。

刘子晶同学最令我印象深刻的是他规律的作息及强大的执行力。他每周按照日历编制有不同时间段的日程安排,具体到上课、写论文、跑步运动等等,晚上也能做到十一点准时睡觉。因为共同学习国际经济方向的原因,我们在研二毕业季一起交流实习、就业的笔试、面试经验技巧,最终我们都如愿以偿找到了满意的工作机会。时光荏苒,转眼间毕业已快六年,祝愿刘子晶同学在中国银行巴黎分行工作顺利,也祝愿我们都能实现人生理想,在不久的将来重逢。

刘子晶

毕业离开南京已经快六年了,工作了以后还是会经常回忆起在中心无忧无虑的时光。曹可任是我在中心时候的室友,第一次见面就觉得他看起来比同届的同学年纪小一些,后来才知道他读书时跳过级。虽然年纪小,但可任的知识面非常广,他在课堂上的发言也经常给人留下深刻的印象。作为成都人,可任还带我们拔草校门口的宜宾燃面,他会用地道的四川话和老板闲聊,当时我们就说好了毕业后要去成都找他玩。

毕业后大家的工作都日渐忙碌,但每当看见了有关中心的新闻,大家还是会在微信群里聊的热火朝天。2019年我们也兑现了毕业前的约定,在元旦组团去了成都找可任玩,大家一同聊起在中心的生活,直到半夜都还意犹未尽。短短的两三天远不够享受成都惬意的生活,也聊不完当年的趣事,希望下回有机会再聚!

孙祎 & Anneliese Gegenheimer(孔安和)

2017-2018证书班

图丨2018年4月参加南京江宁牛首国际马拉松比赛

孙祎

我的室友叫Anneliese (孔安和)。刚到中心报到的时候,彼此还有些拘谨。不过随着中心课业逐渐繁忙起来,我和室友的友情从互相阅读论文开始升温。完成论文以后,我们经常会发给对方阅读。Anneliese修改过的作业总是有密密麻麻的批注。从语法的使用,到英文的写作逻辑,她都细心地在批注中为我指出。也是因为彼此越来越了解对方文笔的缘故,每每在阅读对方的论文中发现了较上次更有进步的思路和语法,我们总是不吝夸赞之词,开启商业互吹模式。现在回想起来还是会忍俊不禁,在互相鼓励中共同进步嘛。

中心一向非常重视学生的职业规划,并给HNCer们提供了许多实习和工作机会信息。在中心的第二个学期,Anneliese和我都开始为了求职和应聘实习机会忙碌。我们又开始做起了彼此忠实的听众。Anneliese扮演我的面试官,问我一些面试的问题并给我修改的建议;我扮演她TED Talk的听众,为她的中文演讲出谋划策。在中心的第二个学期虽然更加忙碌,不过有室友雪中送碳的情谊,这段时间反而显得弥足珍贵。

Anneliese 是一位充满能量和自律的室友。常常在彼此都熬夜写paper的第二天清晨,当我睁开惺忪的睡眼时,她却能精神抖擞地从校外跑步回来。有感于室友的自律,我兴致冲冲地和她一起报名了半马,并因为体力不支在训练一个星期以后果断放弃。不过,在比赛的当天,我和中心的朋友们还是(骑车)陪伴她跑完了全程。那天结束的时候,我们有说有笑地回到了中心,至今再回想起来,也仍然觉得这一天是在中心最快乐的一天。

一晃离开中心三年了。从中心毕业以后,我们偶尔会向对方更新自己的动态。现如今Anneliese 已经从事了自己热爱的行业并已经在事业上初露锋芒,成立了幸福的家庭。我由衷地为她找到了自己想要的生活感到开心。从中心毕业的时候,我们约好无论是在中国或者美国,以后还会再次相聚。但是很快便疫情来袭,我们只能在太平洋的两端祝福彼此平安顺利。我非常感谢中心能够让我们成为朋友,体会彼此的文化差异,看到更广阔和多元的世界。

结语

一方小小的双人房间,承载着无数中心学子难忘的青春时光和珍藏一生的宝贵友情。在中美中心学习的日子也许只是人生中的短短一站,但是在这里结识到的真挚朋友、包容开放的心境态度,却是所有中心学子受用一生的宝贵财富。

中美中心一直保持着“和而不同,美美与共”的交流理念,坚持在为学生提供具有国际视野的教学资源的同时,建立包容开放的人文环境。

曾经的少年学子已经在各行各业崭露头角、开创自己的事业,新的故事依然在中心上演。

祝福“中心好室友”以及所有中心校友们友谊地久天长!

图文来源:中心校友